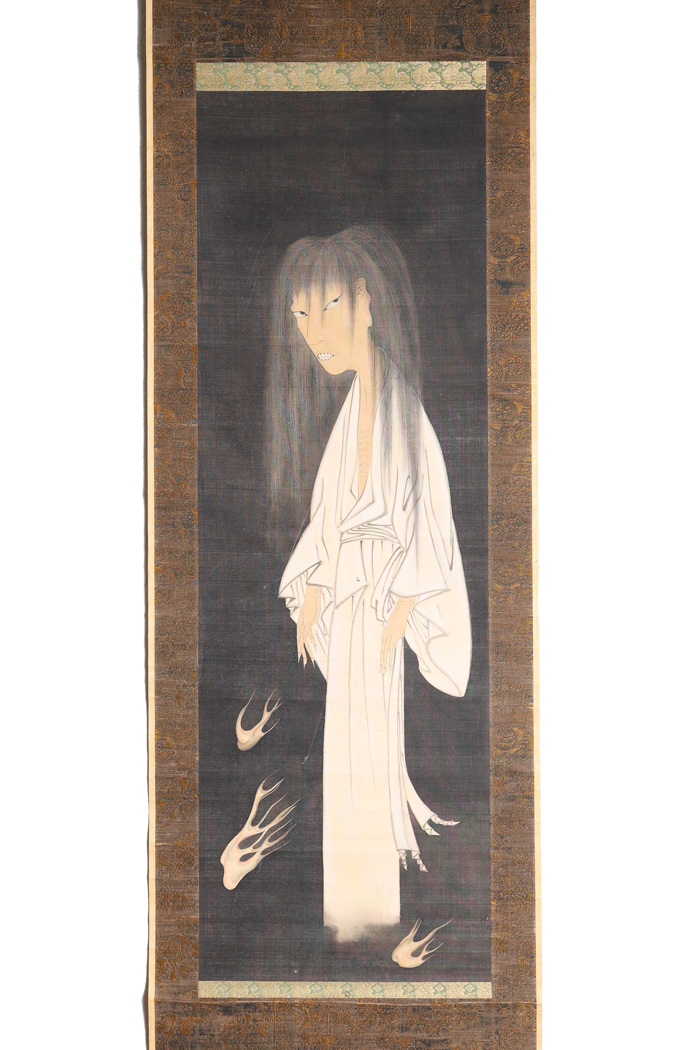

幽霊の図

石田友汀筆 『幽霊の図』

三方正面の図と言われるもので、何処から見てもこちらを見ているように描かれている。

作者・石田友汀(ゆうてい)は、狩野派の画家で京都出身。

宝暦六年(1756)生まれ、文化十二年(1815)、60才で没している。

友汀は円山派の祖師・円山応挙の師として有名な石田幽汀の子にあたる。

名は敬明と称し、画法は父より受け、人物と花を多く描き、後に法橋(武家時代、医師、画工、連歌師に与えられた称号)に叙せられた。

しばしば、宮中より命を奉じて絵を献上したといわれている。

幽霊とは「成仏できない死者の霊が生前の姿で、この世に出現する現象」といわれている。

古今東西、その幽霊にまつわる、ドラマやそれを題材とした絵画は枚挙にいとまがない。

しかし、それらに登場する幽霊の姿をよく観察すると、いくつかの特徴に気付かされる。

ひとつは、大概の幽霊には足がないということだ。つまりこれは足が地に付かないことを表しているのではないか?となれば、我々の周囲にはなんと多くの有象無象の幽霊がウヨウヨしていることであろうか。いや、周囲ばかりではない。自分自身の足元はどうであろうか。

順境の時は厚かましくも自分の知恵才覚で世渡りしているように思い、いささか自分の思い通りに行かない時は一切の責任を他に転嫁し、思いがけない災難や不幸に遭遇すると先祖の霊の祟りのように思い、供養という名で先祖の慰霊につとめる。形はいかにも先祖を大事にしているようであるが、そこにはただわが身の幸せしか考えていない私がいるのではないか。

我らの命の内実は他力の掌中にあって、未来永劫を尽くしておまかせするよりほかない南無阿弥陀仏の命である。その命に立脚しないかぎり、清沢満之先生の仰せのごとく「恰(あたか)も浮雲の上に立ちて技芸を演ぜんとする」日々は免れない。

実は我々のそのような有様こそ、幽霊そのものなのではないだろうか。

いまひとつの特徴は、幽霊のことにその目に象徴される怨念(執着、恨みの無限性)の深さである。

この一幅の幽霊図は、虫干法会などを通じて『本誓寺の幽霊』としていつのまにか知られるようになった。

どんな人も、この幽霊の図の前へくると自然に足が止まるという。

ある時、一人の老婆がこの絵をしげしげと見つめながら、説明の御同行に「この幽霊は若い幽霊やね」といったそうである。その奇妙な言葉に同行は「ばあちゃん、なんでこの幽霊が若いと解るがいね?」と訊ねた。老婆は「この幽霊の目をみりゃわかる。ウラのとこの嫁がこの幽霊の目と同じ目をしてウラを睨んどる」と答えたそうである。いつの時代でも嫁姑の問題はあるが、お寺にお参りに来て幽霊の図の前で嫁を思い出したのであろう。この老婆の日頃の切実さ、またその素直ないただき方に驚かされた。

それから2、3日たって、別の老婆がやはりこの幽霊の前で「ウラもこんな恐ろしい目をして若いもんを見とったのでなかったかな」と独り言をいったそうである。この老婆は幽霊の目を見て、そこに自分が若いものを見ている、己の目を感じたのであろう。この二人の老婆の受け止めた世界は、少なくとも幽霊に対する我々の一般的な通念を見事に打ち破っているのではないだろうか。

ところで、あなたはこの幽霊の前に立ったとき何を見、何を感ずるでありましょうか?

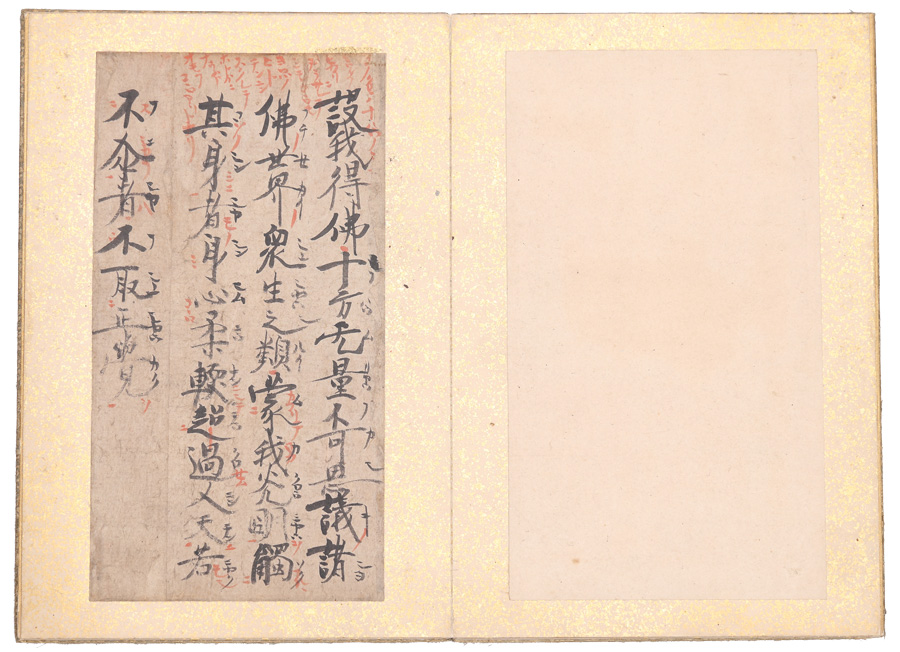

親鸞聖人真蹟 『三十三願』文

本誓寺第二代・教誓御房が親鸞聖人からいただいたものと伝えられます。

『四十八願』とは法蔵菩薩が衆生を救うための修行に先立って立てた四十八の願いのこと。浄土真宗の根本経典である『仏説無量寿経』の中に記されています。

親鸞聖人は『仏説無量寿経』に説かれる四十八願中の第十一願、十二願、十三願、十七願、十八願、十九願、二十願、二十二願、三十三願の九つの願を書写されたことが伝えられます。現在、このうち徳島県の常円寺所蔵の十七願、京都市・平塚氏所蔵の十八願、そして本誓寺に蔵するこの『三十三願』文などが知られています。これらは和讃や経文などと共に一部の真蹟集として下間氏に伝えられてあったものが、早くに散逸したものといわれています。

親鸞聖人は『教行信証』の「真巻」において「真の仏弟子」という言葉を阿弥陀如来の本願を信じ、念仏を申す者と明らかにされますが、そのことを『仏説無量寿経』の『三十三願』文をあげて証明しておられます。

『三十三願』は「触光柔軟の願」と名づけられています。

我が光明を蒙りて、その身に触れん者、身心柔軟にして人天に超過せん。

若し爾(しか)らずは正覚を取らじ」

「真の仏弟子」つまり、本当の宗教生活者とは、身心柔軟なることであると明らかにされています。

「我が光明を蒙りて、その身に触れん者、身心柔軟にして人天に超過せん」とあります。その身とは「我が身は現に罪悪生死の凡夫」とあるごとく、人間の実在を現す言葉であり、身は如来の光明に照触せられた時、自ずから名告(の)りをあげるものであります。

金子大栄先生は「”その身に触れん者”ということは、我々の身に感ぜられていくということであり、柔軟というのは、感じる全肉体の感情である。それは、光がその身に触れたとき、自然に現れるものである」と説かれていらっしゃいます。

前住職・松本梶丸は晩年「柔らかな心」という講題で法話をしておりましたので、本誓寺の住職として『三十三願』を自らに与えられた課題と受け取っていたのかもしれません。

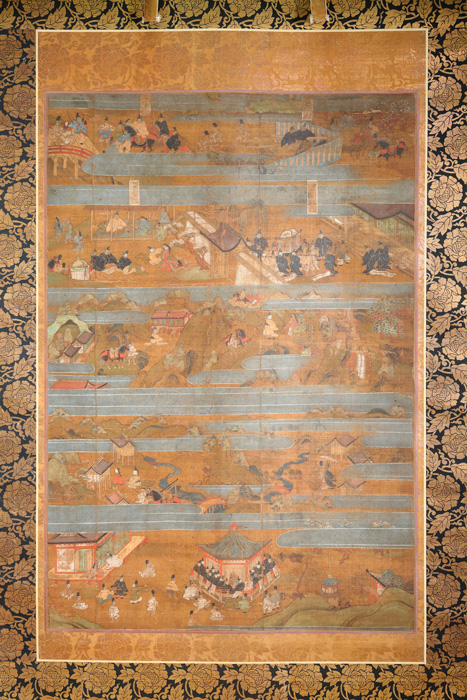

聖徳太子絵伝 五幅

絹本著色 聖徳太子絵伝 五幅

掛け幅絵伝で密質の絹地を使い、五幅一具となっているが、第一幅と二幅目の間に欠落が認められるところから推定するに、もとは十幅に及ぶ物語を描いたとみられるが、現存は五幅のみで、しかも真宗的要素を加えて再構成されているため、標準的十幅のどの部分に相当するかは定かでない。

内容的には真宗教団との関係について、次のように認められ、真宗教団との強い関連性をもつ資料として高く評価されている。

第三幅、第四幅には、六角堂の縁起、太子諸方巡遊のこと、芹摘姫(せりつみきさき)との結婚などに、説話的な要素が含まれていること。第五幅の上部には、善光寺如来縁起、下部には親鸞聖人の六角堂における救世観音の夢告、また法然上人より選擇集を伝授される場面の表示、そして他に類例のない、大谷廟堂の場面が加えられていることを、挙げることができる。これらの図相は、室町期に真宗教団の立場から、新しく事跡を加えて描かれたものといえよう。

昭和45年7月22日、松任市(現白山市)の文化財に指定された。

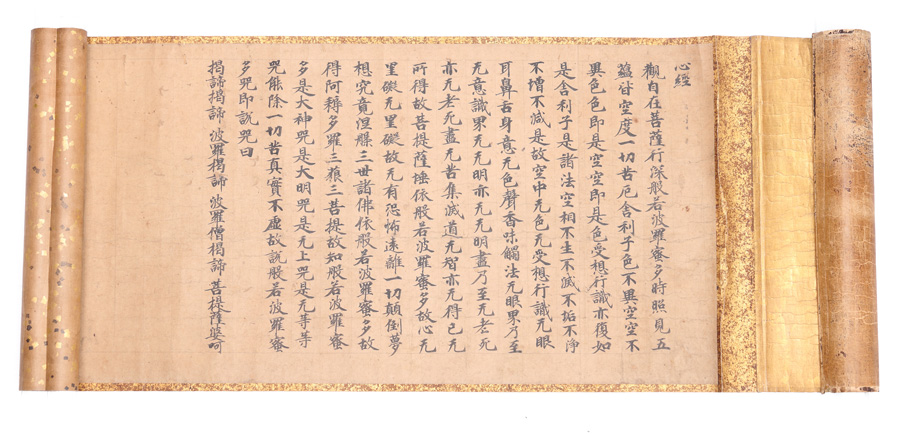

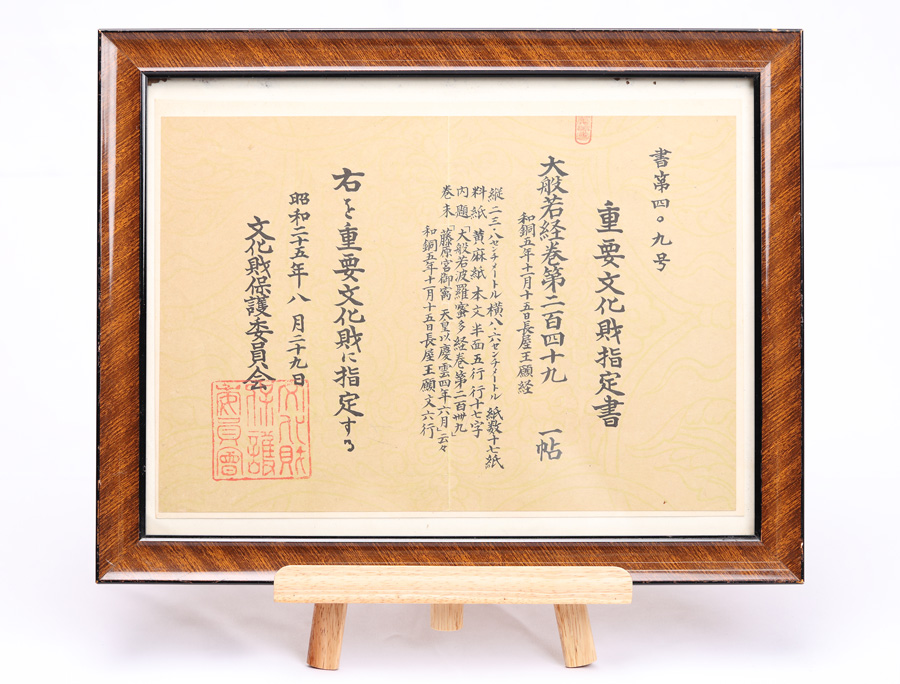

大般若経

和銅五年十一月十五日 長屋王願経

現存する我が国最古の写経は、天武十四年(686)に書かれた金剛陀羅尼経と言われる。長屋王の願経になるこの大般若波羅蜜多経は、これに次ぐ古写経とされている。

写経は仏教弘通にあたって、口誦による不正確を避けるために発生したものと伝えられるが、その宗教行為は父母、師僧、愛児や天皇に捧げることを目的にしていたとされる。

この願経は、長屋王が慶雲四年(707)に崩御された文武天皇のご冥福を祈って和銅五年(717)に写経されたものである。

長屋王は天武天皇の子、高市皇子の長男として生まれ、左大臣、右大臣などにもなったが、元明天皇と藤原不比等の死後開始された政権争奪劇の犠牲となって、神亀六年(729)二月一日、正妻の吉備内親王やその子と共に自刃した(長屋王の変)。

本帖は、もと巻本であったが、折本に改められており、滋賀県土山町大平寺、同栄明寺に所蔵されているものの零本(巻数の欠けた書物)である。

昭和25年8月29日、国重要文化財に指定された。

百万塔陀羅尼 附百万塔

殆ど無傷で、素朴で優美な形を当時のまま伝えるものです。

右: 百万塔内に納められている無垢浄光陀羅尼。

年代が明確な印刷物では世界最古のものといわれています。

天平宝字八年(764)、恵美押勝の乱*1が平定されたとき称徳天皇が追福修繕のために、内部に無垢浄光陀羅尼*2を納めた百万の三重の小塔をつくり、大和の十大寺に分置された。

*1 恵美押勝は藤原仲麻呂のことで奈良後期の高官で武智麻呂の子。光明皇后の信任を得て姪の幸謙天皇即位後、政権を握った。757年、淳仁天皇を立て、橘奈良麻呂の反乱計画を押さえ、恵美押勝の名を受けた。764年、孝謙上皇・道鏡に対抗して乱を起こしたが破れ、近江国で斬られた。これを恵美押勝の乱という。

*2 梵語による呪言、これを誦すれば傷害を除き大利があるという。

この百万塔は木製で高さ約23cm。天平神護二年(770)に造立され、全国の寺院に分配された。

塔内に納まる陀羅尼は縦約5cm、横17.5cmの紙に印刷されており、印刷方法は不明であるが年代の明確な印刷物としては日本最古とされる。

国内では法隆寺に伝わる102基が国指定重要文化財に指定されているもので、当本誓寺に蔵している1基は明治32年に第二十六代・松本白華が法隆寺より譲り受けたものである。当時における日本仏教の姿を、象徴したものといえよう。

突然起こった「恵美押勝の乱」に対する為政者達の恐怖心が、かかる百万塔造立を生み出したものであろうと推察できる。

平成5年3月30日、松任市(現白山市)の文化財に指定された。

五百羅漢図(二幅)

この図は、中国は明の画家である丁雲鵬(テイ・ウンポウ)と盛茂樺(セイ・バイカ)の合作であると言われ、万暦二十二年(1594)に描かれたものといわれています。中国では同類の作品が国宝指定されていると伝えられており、大変貴重な法宝物です。

清朝中期(19世紀)の大収蔵家である畢曨(ヒツ・ロウ)が所蔵して居りましたが、後に日本に招聘され、京都御室御所仁和寺に24幅奉納されました。京都国立博物館には現在、8幅が収蔵されており、内3幅は大阪の個人所蔵の保管品です。

2005年に大阪大学より調査にきて落款等を鑑定した結果、本誓寺所蔵のこの2幅も京都国立博物館の五百羅漢図と作者が同一であり貴重な宝物と認定され、全24幅の内10幅の所在が明らかとなりました。

五百羅漢とは、仏道を修行して迷いの世界を脱し、煩悩を断ち切り、人々の供養を受けるにふさわしい境地(阿羅漢果)を得た、500人の羅漢のことで、多くは禅寺の修行の究極の姿として崇められています。季節は夏季(7、8月)とされ厳しい托鉢修行を終えて、爽やかな山麓で談笑する姿が描かれています(全24幅に500人の人物が描かれて居り、同じ顔は存在しないと言われています)。

この図は最初に風景が描かれ人物を書き込む箇所を空白で残して、人物は後で描き込まれています。図中の針葉樹は、松ではなく「広葉杉(こうようざん)」と言われています。原産地は中国南部、インドシナ、台湾に分布しており日本には江戸後期に渡ってきたとされています。近隣では向島の前田八幡神社に4本、四ツ屋に1本あるそうです。背景の山岳と広葉杉からヒマラヤ地域の山麓と思われます。

前松任市 文化財専門委員長 故蒔田達雄先生(当本誓寺門徒)より口伝

本誓寺開基・円政木像

本誓寺の歴史は白山を開かれた泰澄大師が養老三年(719)に歓喜心院無量寺(天台宗)としてこの地に建立された頃までさかのぼる。

この無量寺が現在の本誓寺と改められ、北陸の地で浄土真宗最初の寺院として発祥したのは、承元の法難(1207)で親鸞聖人が越後配流の途次(とじ=途中)、この地を通られたことに起因する。

当時、無量寺の主僧であった円政は数年前までは京都で慈鎮和尚のもとで修行中であったが、富樫介の招請に応えて無量寺の主僧として入山したのである。円政は当時、山上仏教であった天台宗派に属する僧であったが、法然上人の影響も受け、かの吉水教団で親鸞聖人と共に学んだ同士ともいわれている。

・天台宗から浄土真宗へ

承元の法難により親鸞聖人は越後の国に流罪となられるが、その頃既に無量寺の主僧として入寺していた円政は、松任・倉部川に親鸞聖人を迎え3日3晩の留錫(りゅうしゃく=逗留)を求められた。念仏停止の断が下ったのは承元元年2月18日であり、この地を通られたのは恐らく3月上旬と推察される。時あたかも倉部川は雪解け増水で舟渡しが困難となり、親鸞聖人も久しく会っていない円政に会いたく思われたことであろう。早速よろこんで円政の求めに応じられたが、その3日間円政との間に真宗の宗風について火を吐くような論議が交わされ深い心の交流があったと思われる。これより坂本山重願院本誓寺と親鸞聖人によって改められ、北陸における浄土真宗初の道場となったのである。別れに際し、倉部川の渡しまでお見送りした円政に対し聖人は「法の道、まわらば遠し倉部川、弥陀は松任近し渡し舟」と詠ぜられると、円政はそぞろ随喜の涙にむせばれて「法の道 弥陀の御身のかよう世に 何を倉部の徒渡り(かちわたり)せむ」と詠じ、綱をとかれ師弟の誓いを約束され、また親鸞聖人は円政の厚いもてなしと励ましに感謝しながら越後国府へと旅立たれたのである。円政御房はそれより称名のほか他事なく、親鸞聖人との文通を頻繁におこない、いよいよ内に念仏の信心深く自行化他(じぎょうけた=自らが進んで教えを広めるの意味)せられたのである。

円政御房は弘長二年(1262)10月28日、親鸞聖人の御往生に先立つこと僅か三旬、八十八歳の高齢にて遷化(せんげ=高僧が亡くなること)せられたと伝えられている。

本誓寺開基・円政御房の木像は、第二代・教誓御房が恩に報いたいという思いから真影を彫刻し、親鸞聖人に開眼を乞うた際「後世には、これを円政御房と見る人もあるべし、また善信房と見る人もあるべし、さよう見るもあり、見らるるもあり」と仰ったと伝えられている。その表情はやさしく、深い悲しみを込めて、悠久の乱世を凝視しつづけて居られます。

顕如上人書状 紙本墨書

本誓寺に伝わるこの書状は、顕如上人が加賀四郡の門徒衆に宛てたもので、戦乱の世を生抜く為の連携と背景を伺わせる貴重な資料である。

文中には、昨年来の軍役に尽力した労をねぎらい、加賀・越前両国で相談して協力を強めるよう求めるとともに、坊官七里三河法橋頼周を派遣するので詳しい事情を報告せよと記されている。また、真宗の教義をよく心得なければ限りない後悔を招くと厳しく訓戒しており、軍役動員の要請と信仰上の自覚とをあわせて強調する点に特徴がある。

日付には十一月五日とあるが年号はなく、七里三河法橋の下向の記録から元亀二年(1571)の書状と推定される。当時の加賀一向一揆は石山本願寺を中心とする顕如上人の指導下にあり、本書はその関係を具体的に示す史料として極めて貴重である。

本誓寺においては、代々この書状を大切に守り伝えてきた。単なる戦国期の一文書にとどまらず、顕如上人と加賀門徒のつながりを物語る、当寺にとっても特別な宝物である。

昭和50年、松任市(現白山市)特定有形文化財に指定された。

弥市の豆殻太鼓

『弥市の豆殻太鼓』がある。豆の幹で作られているとの逸話があるが、

事実は桑の木の幹ではないかと云われている。

弥市という人は、いつ頃の人かは定かではないが、本誓寺の寺男として生涯仕えた人らしい。すこぶる正直で直情的な性格だったらしくその人柄を表すいろいろな逸話が伝えられている。

〔第一話〕 「弁当の草毟り」

昔、本誓寺はかなりの田畑を所有して居り、弥市はその栽培管理を一切任されていたと云う。

ある日、その広い畑の草取りを済ませた弥市が、その出来栄えを住職に見てほしくて、畑まで住職を連れて行きました。なるほど広い範囲に亘って草は毟られていました。住職はからかい半分に「こりゃ弥市が毟ったがでないやろ、弥市の弁当がむしったがやろ、なんせお前はよう食うさかいなー」とからかいました。すっかり腹をたてた弥市は「そんなら明日、まだまだ毟るさけ、弁当つくってくれ!」と言って脹れたそうな。

さてあくる日、弥市は畑の桑の木にその弁当を結びつけて遊びに行き日暮れになって帰って来たそうな。それを知った住職は「弥市お前、体でも悪いのか弁当も食べんとどうしたんや」と言うと、弥市は「権現さんが昨日、弥市が毟ったんでないやろ、弁当が毟ったがやと言うましたさかい、弁当が仕事するかどうか、この木に絡げて置いたがや」と言ったそうです。

〔第二話〕 「一粒万倍」

ある日住職が「弥市や、今日は天気も良いし畑行って豆ひとつ植えて来いや」と命じたところ正直者の弥市は大きな畑の真ん中に豆一つだけ植え、その一粒の豆の為に草を毟り肥やしをやり精魂を込めて育てたそうです。やがてその豆の木から一石八斗(約270kg)の豆が採れたそうです。

また、その豆の木を切り倒して作ったのがこの『弥市の豆殻太鼓』であると伝えられています。

〔第三話〕 「約束」

又、ご飯を炊くのも弥市の仕事であったが、毎日「今日は何升炊くのや」と来客中であっても大きな声で聞きにくるので、閉口していました。住職はお客が居る時は恥ずかしいのでだまって手を出し、指一本の時は一升二本出せば二升炊くことにしょうと約束をしたそうです。

ある日うっかり地下の室に落ちた住職が「弥市!弥市!」と呼びながら、両手を挙げて弥市を呼びました。弥市はその日の米を一斗炊いた為、冷やご飯が数日間続いたそうです。

この逸話は福正寺の福田与盛さん、番匠の作田与作さんからのお話です。

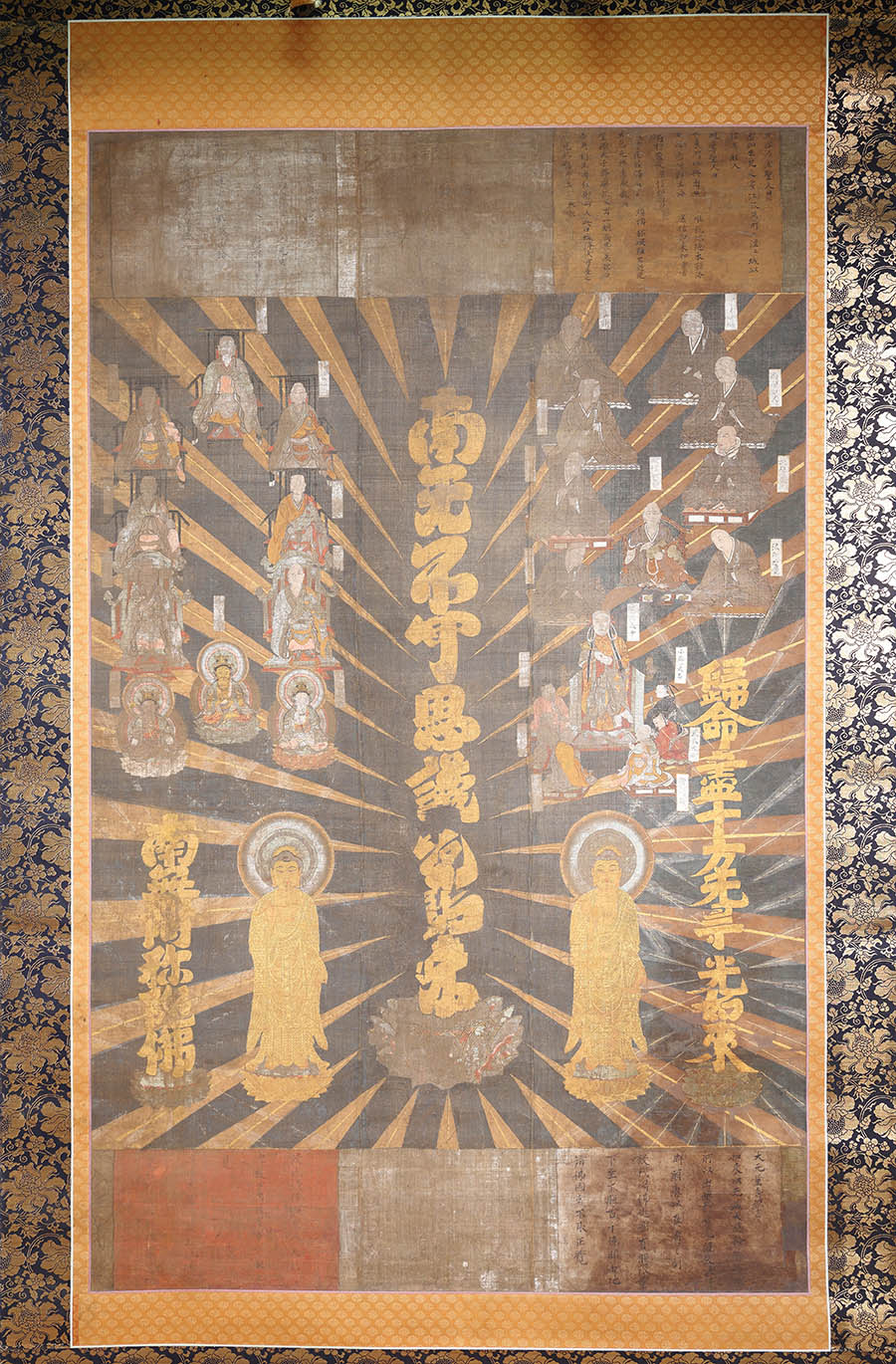

光明本尊

宗祖聖人の滅後、覚如上人と存覚上人の頃、

関東地方と中国地方を中心に用いられた本尊である。

光明本尊とは真宗初期の教団における原始的な本尊で南無不可思議光如来の九字名号、帰命十方無碍光如来の十字名号、南無阿弥陀仏の六字名号を中心に、釈迦弥陀二尊、三国(インド、中国、日本)にわたる浄土教の祖師先徳の像を描いて、それらの諸祖が弥陀の光明の中に宿りたまえる相をあらわし、あわせて師資相承(宗旨の奥義を師匠より弟子に相伝え、次の弟子がそれを受継ぎ絶えぬこと)つまり、一宗の歴史的伝統を示した一幅の絵像である。

鎌倉中期から室町初期にかけて、ことに関東、中国地方に広く用いられていたもので、蓮如上人の「他流には、名号よりは絵像、絵像よりは木像というなり。当流には、木像より絵像、絵像よりは名号というなり」とのご教化が広がるとともに次第に用いられなくなった。

本誓寺に蔵する光明本尊は室町初期のものと推定される。中央の南無不可思議光如来の九字名号より光明を放ち、その右に源空上人、誓覚、性信、親鸞、顕智、真仏、是信、源信、聖徳太子、蘇我馬子の坐像が描かれ、左に三菩薩七師が描かれている。左側の像の名前が剥落しているが光明本尊の形式によると少康法師、善導大師、曇鸞大師、天親菩薩、法照禅師、大勢至菩薩、懐感禅師、道悼禅師、菩提流支、龍樹菩薩、下部に釈迦弥陀二尊の立像を書き、釈迦像の右に帰命尽十方無碍光如来、弥陀像の左に南無阿弥陀仏と書かれている。この光明本尊が、いつどのような経路で本誓寺に伝えられたかは定かでない。

涅槃絵図

京都の東福寺には、同じ吉山明兆の筆による日本で一番大きい

といわれる涅槃絵図が所蔵されており、縦15m幅8mにわたる。

(この一幅は古の松任城主・鏑木家に伝来したもので、

本誓寺に相続されたものである)

涅槃とは寂滅、滅度などと訳し、すべての煩悩の束縛より解放され迷いの生死をたちきった悟りの世界をいい、仏教が究極の目的とするところである。

小乗仏教では身体も意識も滅した消極的なものと説くが、大乗仏教では積極的に、四徳つまり①常(永遠に変わらない)、②楽(苦しみが無く安らかである)、③我(自由自在で他に苦しみが無い)、④浄(煩悩の汚れが無い)を備えた世界と説く。またその意味から転じて釈迦の死(入涅槃)を意味する言葉としてつかわれる。

涅槃絵図はガンダーラ美術以来、仏伝図の一主題として描かれた。釈尊が沙羅双樹の下で涅槃に入ろうとする時、人間のみならず一切の生物が集まってきて、その死を嘆き悲しむ様子と、摩耶夫人が天界から降下する姿が涅槃絵図の構図である。

本誓寺に伝わる涅槃絵図は、京都東福寺の殿司(でんす=仏殿の管理を務める僧)である吉山明兆(きっさん みんちょう/兆殿司)の筆と伝えられる。吉山明兆という人は、東福寺の殿司の役職にありながら、広く仏像を描き、衆生を易化(いか)せしめられ、後に東福寺の住職にまで至ったと伝えられる。

正面の臥しておられる金色のお姿が大聖釈迦牟尼世尊である。頭北面西右脇に臥したまい、周囲に見える木が沙羅双樹である。

釈尊の周りをお弟子や人々が取りまき、更にその周囲に鳥類、獣類が集まっている。非常に精緻で格調の高い涅槃絵図であり、釈迦の入滅に対する哀しみと嘆きの深さが、それぞれの姿態や表情によく表されている。

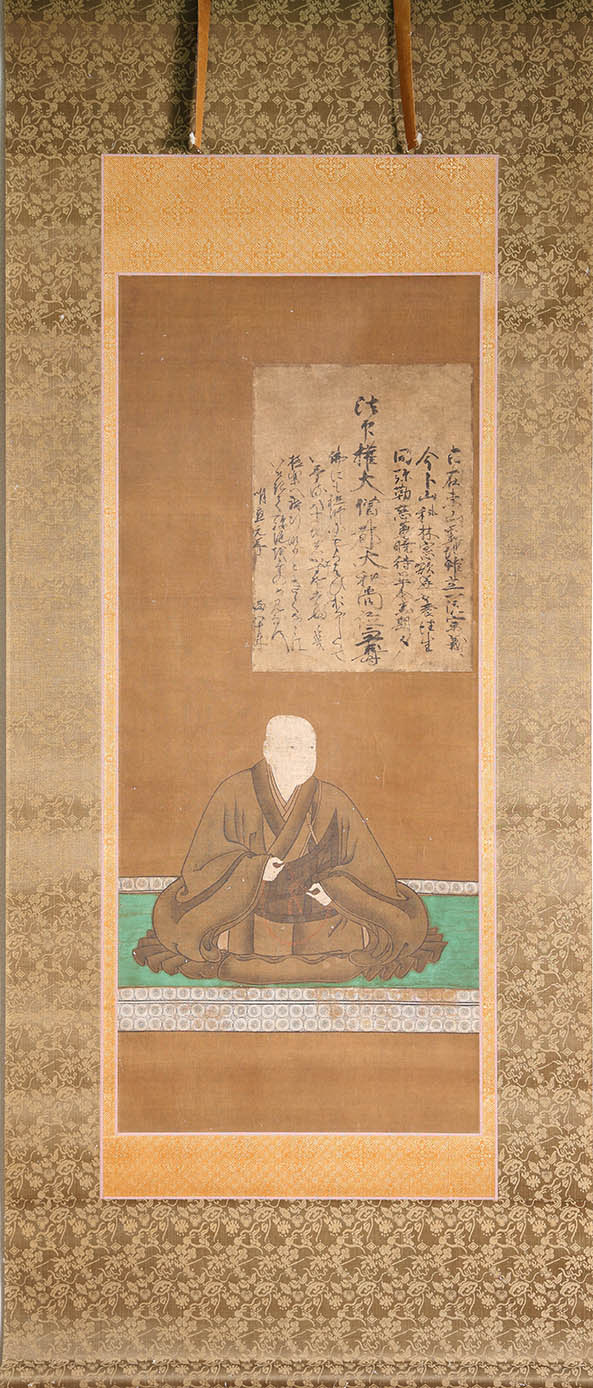

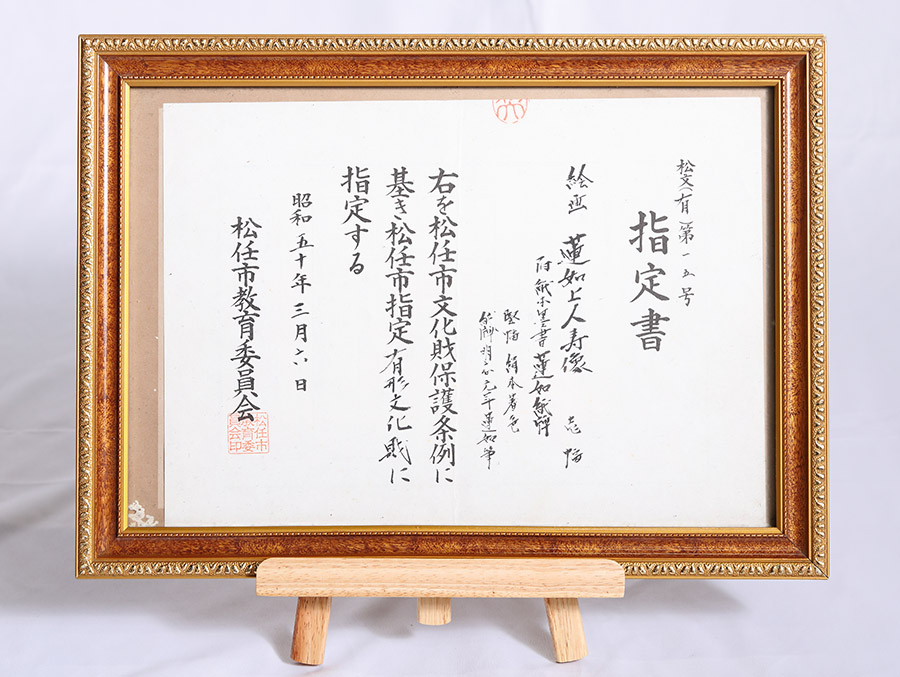

蓮如上人御讃御寿像

最後の別れの時に授与された御寿像。

特に上人直筆の入った御寿像は貴重なものといわれている。

蓮如上人と本誓寺のかかわりは、本誓寺第九代・憲誓御房の時であります。

寛正六年(1465)延暦寺の宗徒が、蓮如上人のおられる東山の大谷の坊舎を襲うという事件がありました。上人は難を避け近江坂本から堅田へと逃げられました。その後応仁元年(1467)より細川勝元と山名宗全を総帥とする応仁の乱が起き、京洛の巷は戦火に焼かれ寺院や民家の消失は数知れず、悲惨な状態となり、蓮如上人は再度難を逃れられましたが、その折憲誓御房は上人を助け地方に隋従、文明三年(1471)越前吉崎に坊舎を建立するにあたり、上人の手足となって積極的に働かれました。特に本願寺と専修寺の門徒が争ったときは上人に従って加賀に入り、本誓寺に宿泊を願い、朝倉・富樫氏の人々に勧め蓮如上人を崇敬し入門させたといわれています。また第十代・聞誓御房は先代・憲誓御房と同じく深く蓮如上人に帰依し、上人が山科へ隠棲されてからはしばしば山科の地を訪ねられ、教化を蒙ったといわれています。

この蓮如上人の御寿像は、その聞誓御房が蓮如上人から授与されたもので、上人の御自讃文の入った珍しい御寿像であります。

左側に明応元年満八十歳とあるのは、明応元年は上人七十八歳(1492)の時であり、もう間もなく八十歳に満つるという意味だといわれています。御寿像の右側の一文は「古へ、東山の霊地にあって、一流の宗儀を立つると云えども、今、山科の林窓にトして、安養の往生を遂げんと欲す。弥勒慈尊の暁に同じうして、畢生末期(ひっせいまつご)の夕を待つ」と書かれています。晩年、山科の地にあっての静かなご心境が伺われます。また御寿像の左側には、下記の二首の和歌が書かれています。

いくる八十路の かずぞ尊き

・極楽へ 我れいくなりと 聞くならば

いそぎで弥陀を 頼め皆人

吉崎建立の後、明応五年(1496)に蓮如上人が石山本願寺を創建されたといわれています。

昭和50年3月6日に松任市(現白山市)の 市指定有形文化財に指定された。

蓮如上人御筆 楷書六字名号

この蓮如上人御筆の六字名号は、本誓寺蔵「大沙墨宝」という、さまざまな名筆を集めた大型折本の中に収蔵されているものである。名号の右下に記されている蓮如上人の「花押」は応仁の頃の型である。寸法は縦24cm、横11cm。これによく似た楷書六字の名号は他に二幅(一幅は愛知県安城市・本証寺蔵、もう一幅は愛知県碧南市・応仁寺蔵)現存するのみである。この本誓寺蔵・六字名号の字体を検討すると、「无」「阿」の二字は本証寺のものと酷似している。また、「弥」の筆跡は草書六字名号の「弥」の筆跡と類似している。但し、楷書大小諸幅「弥」はすべて「彌」である。とすれば、この書体の楷書六字名号は現存唯一のものといえよう。上人は寛正の法難(1465)で無碍光本尊(十字名号本尊)をやめ、やがて草書六字名号を大量に下付されるようになる。三幅の楷書六字名号は、その転換期が応仁期であり、六字の選択を告げるものと評することができよう。三幅とも、少しずつ字体が違っていたり、花押や裏書があったりしている。どのような型の六字名号にしたら良いのか、上人五十四歳の頃の懸命な試行の跡を、この御名号から、是非、多くの方に偲んでいただければ幸いである。

金龍 静 氏(元本願寺史料研究所副所長・北海道教区円満寺住職)

この六字名号は、平成八年、本誓寺において「蓮如上人五百回御遠忌お待ち受け法要」を厳修いたしました際の記念品として、原本を約3.8倍に拡大した複製本をご門徒の皆さまにお配りいたしました。それを表具していただき、床の間に掛けられている様子を拝見しますと、法義相続の思いを新たにすることであります。

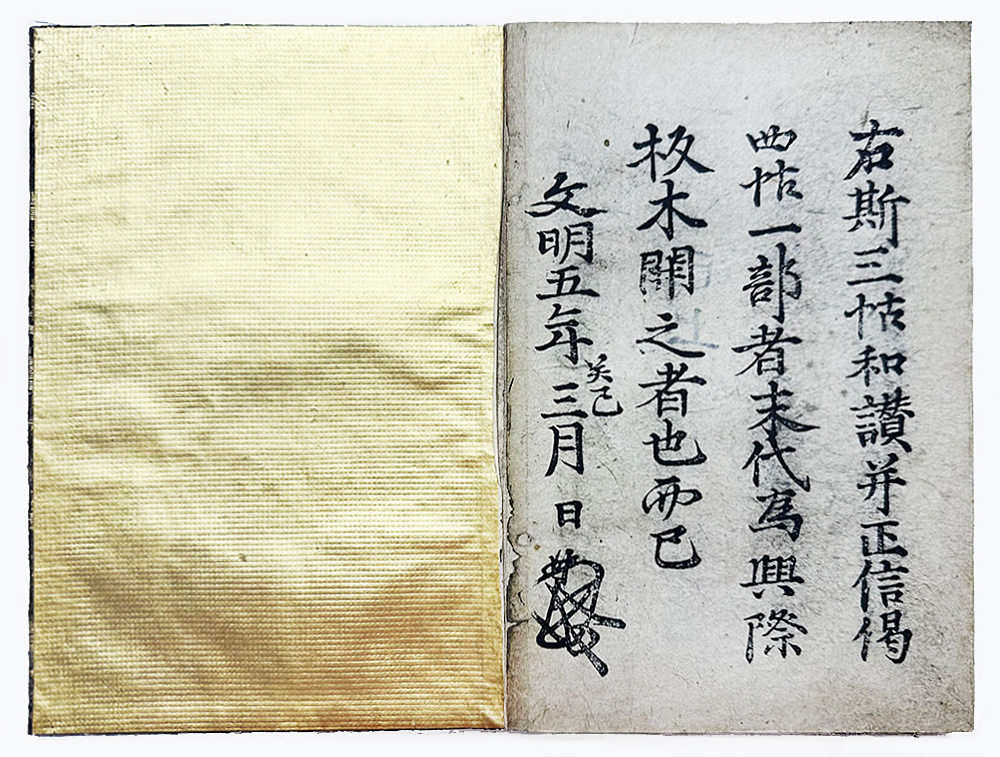

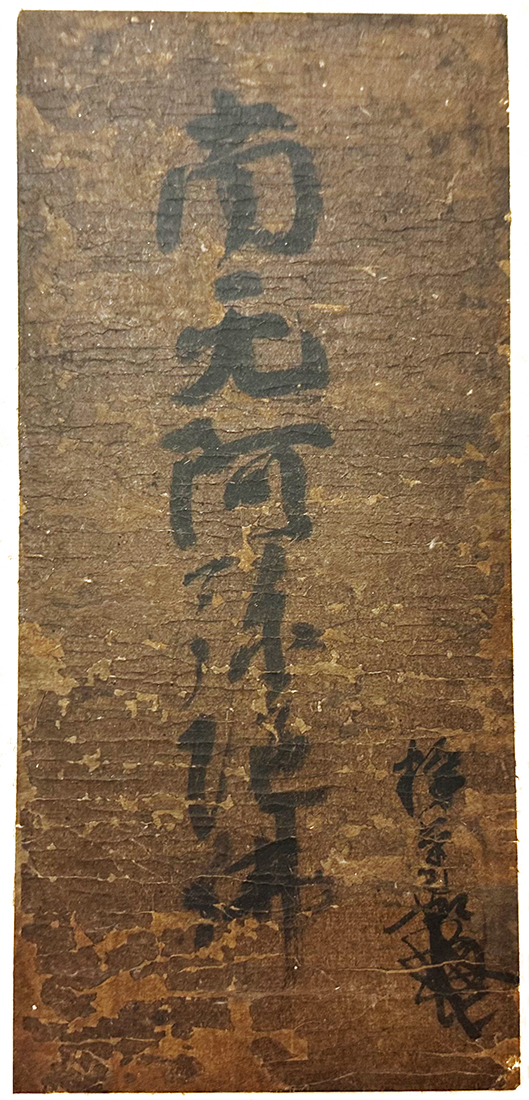

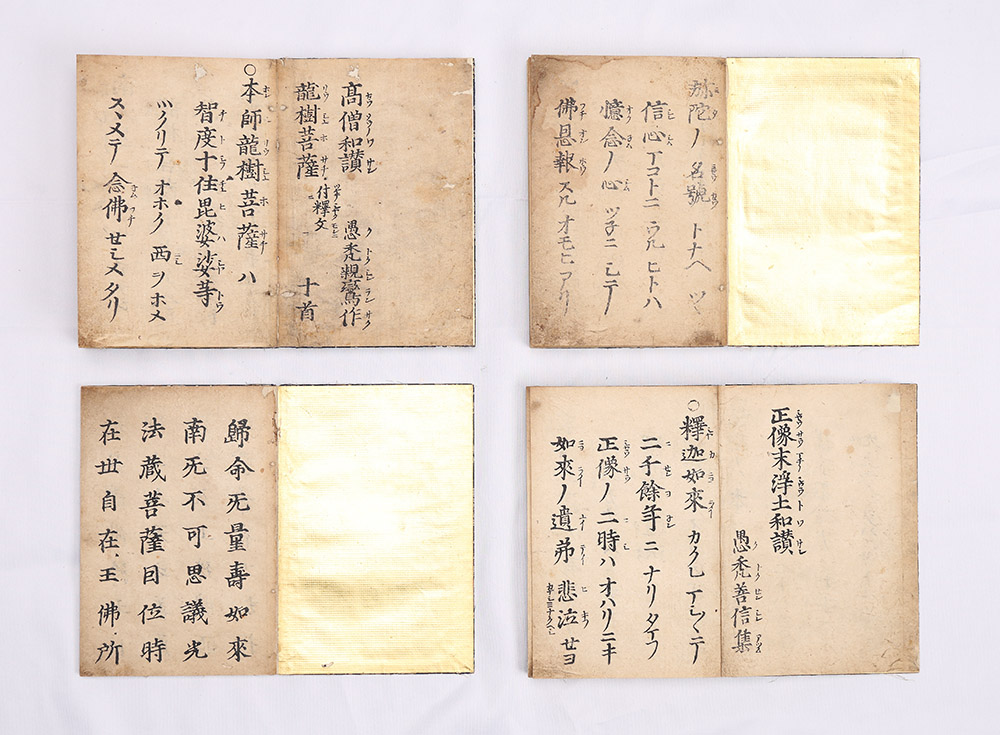

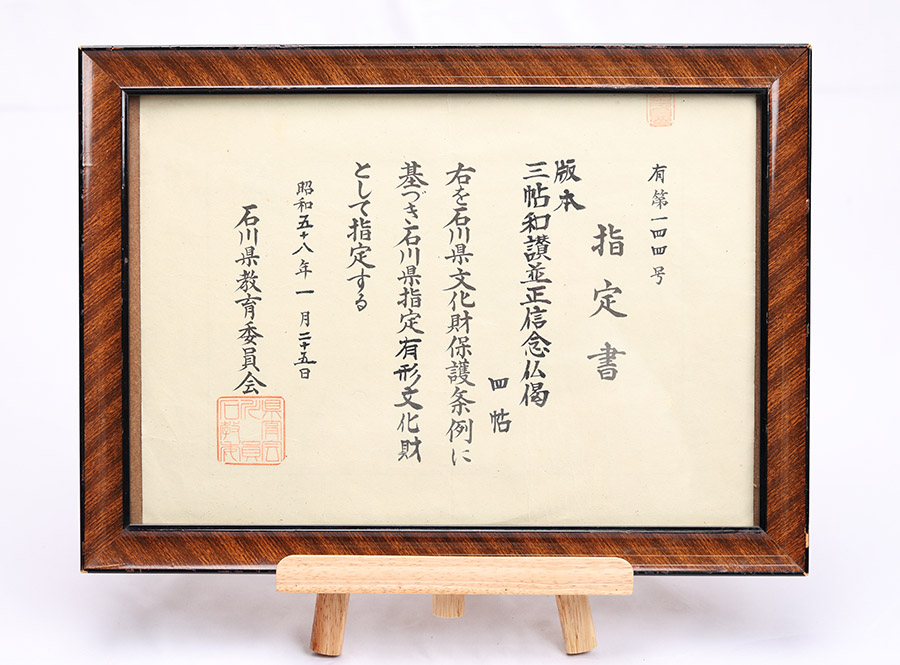

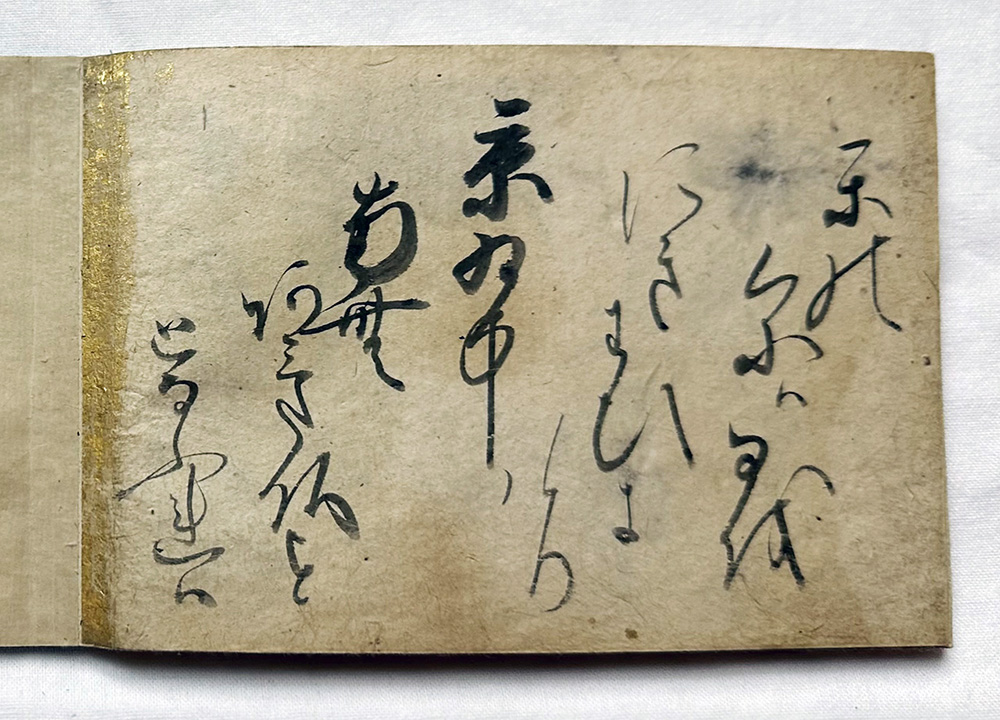

正信念仏偈及び三帖和讃(版本)

蓮如上人が吉崎に居を定められたのは文明三年(1471)から文明七年(1475)までの5年間であります。この間、吉崎における上人の宗教活動は目覚しく、ここを中心として随時、加賀、越前の各地へ足を運ばれました。その中で特に注目したいのは、かねてより用いられた『御文』による伝道を一層強力に押し進めたことと、『正信偈』と『和讃』を仏前の勤行読誦用として依用され、その為に『正信偈』と『三帖和讃』を開版(=開板、初版刊行の意)されたことです。それまでは仏前に於いて七高僧の第五祖・善導大師の『六時礼讃』が用いられていました。しかし蓮如上人は、同じ読誦するなら宗祖親鸞聖人の述作にかかる御聖教に越したことはないということで、その撰述である『教行信証』の要である『正信偈』と『三帖和讃』を朝夕の勤行式として定められ、これを普及するために、文明五年(1473)3月に開版されました。それによって人々は日々の生活の中に親しく親鸞聖人の心を味わい、佛恩を喜ぶ機会を持つことができるようになりました。

この開版は、真宗の御聖教の印刷刊行では最初のものであり、さらに古版本には珍しい片仮名まじりの刊本でもあります。したがって日本の印刷史上においても、不朽の地歩を占める一面の業績(=永遠に色あせない功績)のひとつと評価されています。

紙本木版で各帖の綴りは、『浄土和讃』68枚、『高僧和讃』68枚、『正像末和讃』69枚、『正信念仏偈』16枚、共に縦18.2cm横10.4cmのもので紺地に金襴の唐草模様が描かれています。印刷部数は如何ほどかは不明ですが、現存するものは5、6部に過ぎず資料としても貴重なものであります。

尚、最後の頁には次の刊記が添えられてあります。

この刊記の4行は蓮如上人の筆跡と見られております。

昭和58年1月25日に石川県の県指定文化財に指定された。

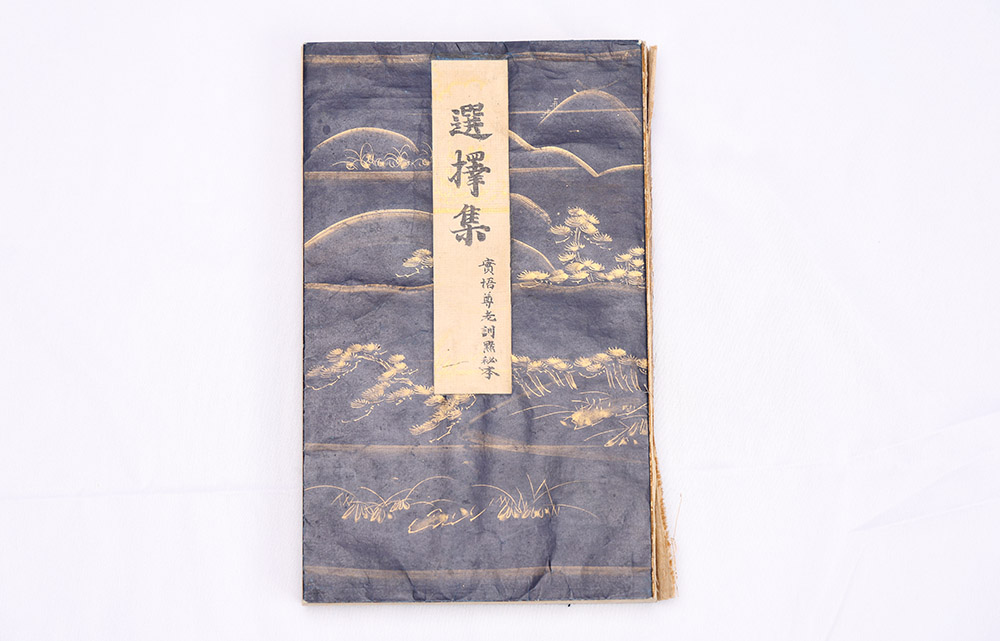

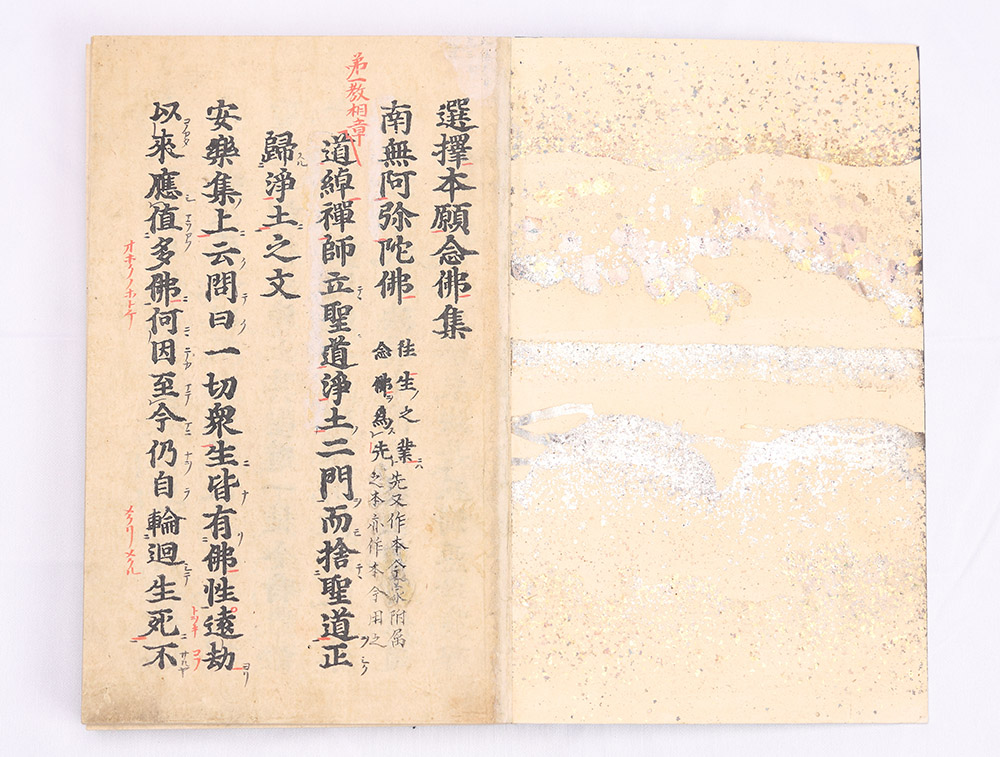

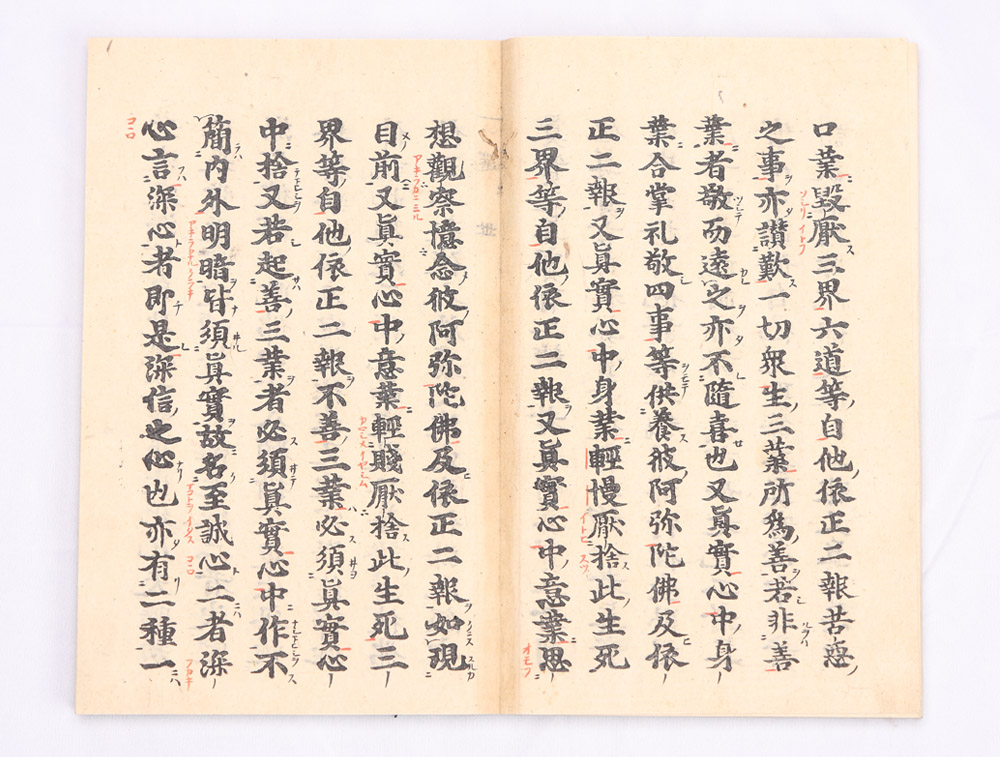

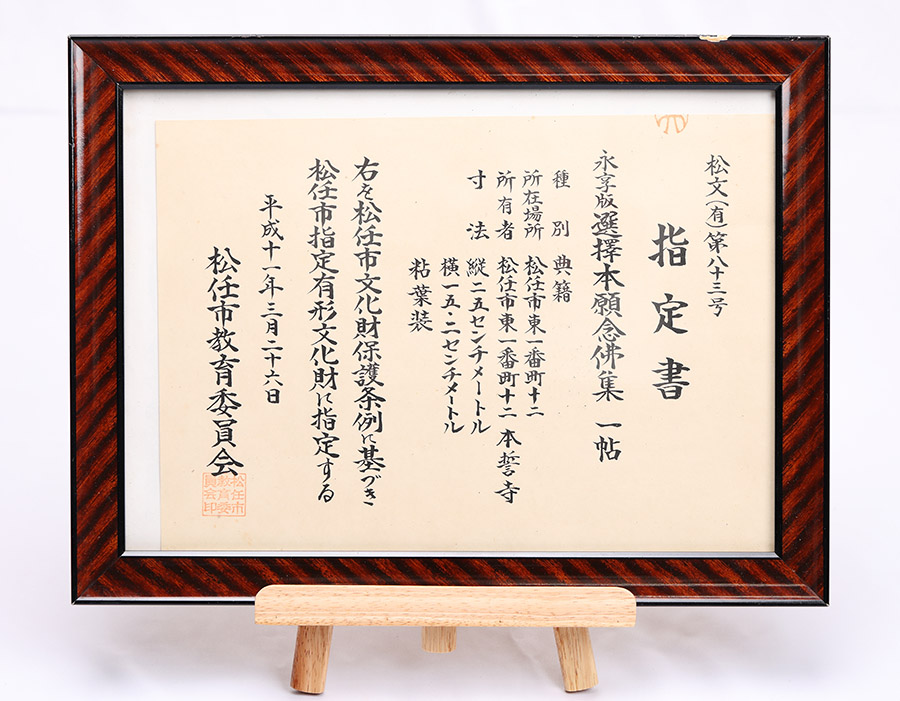

永亨版『選択本願念佛集』 一帖

『選択本願念佛集(略して『選択集』)』は、法然上人が著した浄土宗の根本聖典である。建久九年(1198)に著されたが、法然上人の真筆本は伝わっていない。現存最古の写本は延応元年(1239)のもので、これを延応版という(京都市法然院蔵)。つぎに、建長三年(1251)七月に上梓された建長版があり(京都市西本願寺蔵)、さらに正嘉二年(1258)十月の正嘉版がある(京都市久原文庫)。

当永享版は、永享十一年(1439)に上梓されたもので延応版の覆刻(ふくこく=既存の版本を忠実に版刻し直したもの)である。現在、大津市伊香立下在地町の新知恩院に、一冊が蔵されているのみで、本誓寺所蔵本は、まさしく貴重な稀親本(きわめて稀少な、しかも原本に近い本)といってよい。さらにこの永享版の特色は訓点が早くから加えられている点である。その筆者については、蓮如上人の二十三子の一人・実悟に帰せられるとの伝承があるが、確証は得られていない。

法然に対する蓮如の信仰は絶大であって、蓮如は、その実子の多くを知恩院の華頂院はじめ、浄土宗の諸寺院へ送り研修させた。すなわち、まずその実子に『選択本願念佛集』を学ばせたと伝えられている。本誓寺所蔵のこの訓点本は、その伝承を示す一資料として、きわめて貴重な意味をもっている。

平成11年3月26日に松任市(現白山市)指定文化財に指定された。

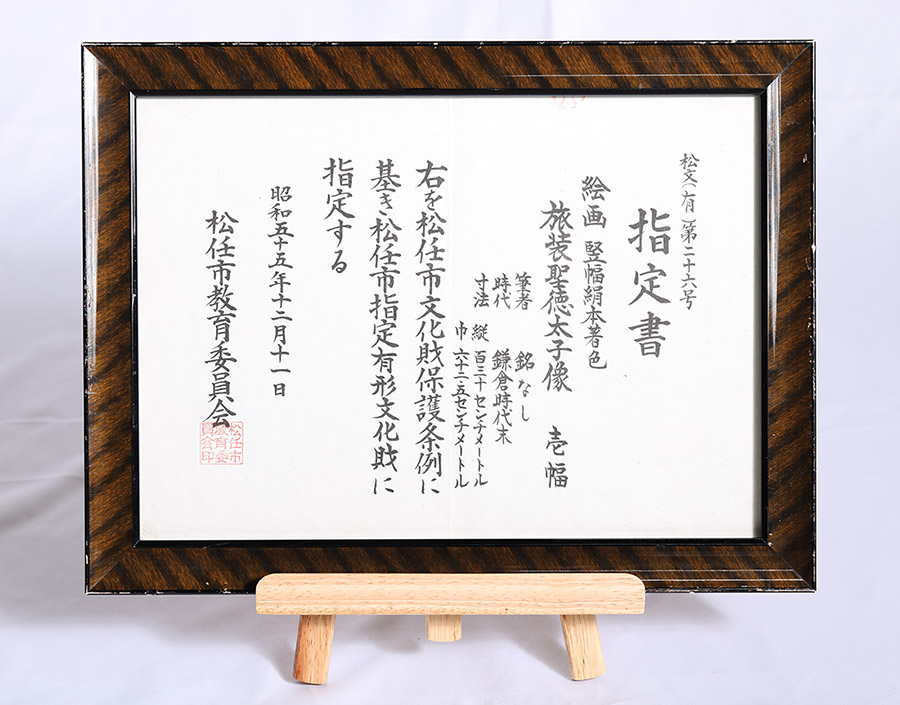

竪幅絹本著色 旅装聖徳太子像

右手に錫杖を持つはまさに旅装というべきであろう。

聖徳太子十六歳のお姿といわれる。

巨勢派の五代、巨勢弘高の筆と伝える。

聖徳太子(574~622)は、用明天皇の皇子、母は穴穂部間人皇女(あなほべのはしひとのひめみこ)。名を厩戸皇子(うまやどのおうじ)といわれた。推古天皇三年(593)皇太子となり、推古天皇の摂政として仏教の興隆に力を尽くされた。603年、冠位十二階を定め、翌年(604)には十七条憲法を制定。「和らかなるをもって貴しとし、忤(さから)うること無きを宗とせよ」で始まるこの憲法は、その精神性の深さにおいて不滅の輝きを放っている。太子はことに仏教に対して深い理解と信仰を示され、著作とされる『三経(勝鬘経・維摩経・法華経)義疏』には、その独自の解釈がうかがわれる。また、法隆寺、四天王寺などの創建に深く関わられたと伝えられる。推古天皇三十年(622)、享年四十八歳で薨(こう)ぜられた。太子は民衆から深く敬慕されており、やがてそれは崇敬となり、さらに太子信仰にまでたかめられ、多くの太子絵伝や太子像が制作された。

本誓寺に伝えられるこの『竪幅絹本著色 旅装聖徳太子像』は、図柄の上でもきわめて珍しいものである。太子は袍衣にくくり袴を穿ち、脛当に糸鞋を履き、袈裟をまとって大木の根元に腰掛けている。髪は美豆良(みずら=左右に分けて束ねる古代の男子の髪形)に結い、右手に錫杖、左手に数珠を持つ。太子が十四歳または十六歳のとき、用明天皇の病気治癒を祈って巡錫したお姿を表したものと考えられている。

聖徳太子の神格化は早くから進み『日本書紀』にもその記載が見えるが、平安時代中期の『聖徳太子伝暦』によって本格化した。制作年代や絵師は明らかでないが、伝承によれば、日本最古の画流である巨勢派の五代目、巨勢弘高の筆になるといわれる。巨勢弘高は巨勢派の中興の絵師といわれる人で、『今昔物語集』の中にも「一条院の御代の絵師・巨勢弘高というものあり。古にも恥じず、今も比ぶるものなし」と記されている。「一条院」とは一条天皇(在位986~1011)のことであり、巨勢弘高は特に寛弘年間(1004~1011)に活躍したとされる。したがって本図も、今から約900年前、11世紀初頭の制作と推察される。

昭和55年12月11日、松任市(現白山市)の文化財に指定された。

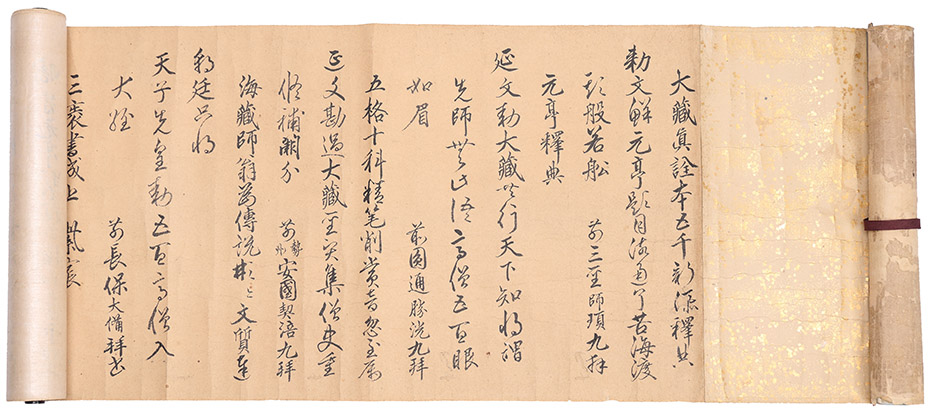

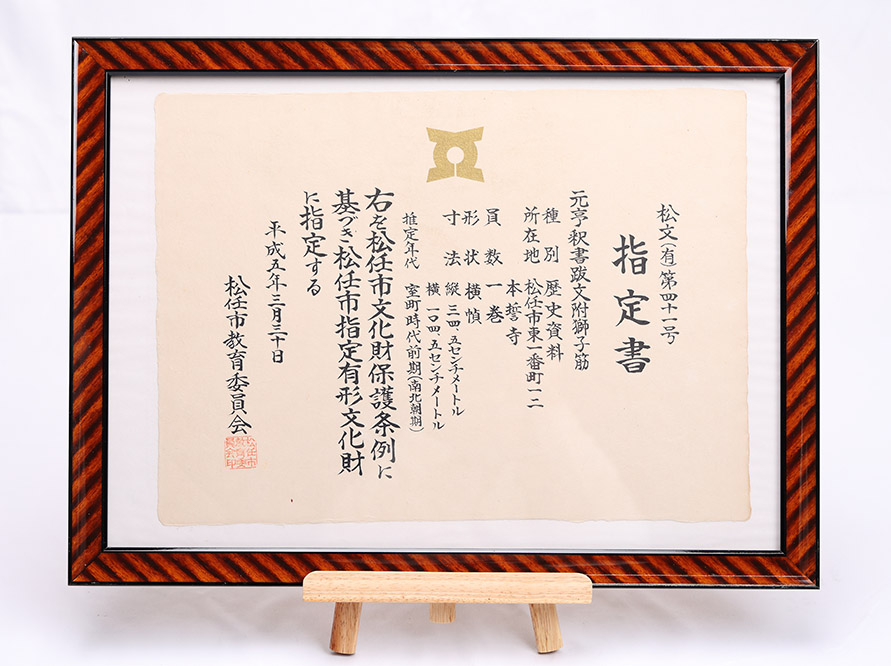

元亨釈書 跋文(附・獅子筋=跋文に付記された由緒書)

『元亨釈書』が大蔵経に入蔵を許されたのは、虎関師練没後

14年にあたる延文五年(1360)のことである。

獅子筋とは『元亨釈書』が入蔵されたことを祝い、

禅宗の高僧五十三人が祝いの偈文を書いたもの。

本誓寺に蔵する跋文は永和四年(1378)、虎関師錬没後32年

に雲州安国寺の僧・通玄によって書かれたものである。

『元亨釈書』とは、鎌倉時代に作られた仏教史書であり、日本に仏教が伝来した6世紀後半頃から14世紀後半頃までの約700年にわたる、わが国初の仏教通史である。完成したのは、元亨二年(1322)と伝えられ、鎌倉時代後期の禅僧虎関師練の編著になるものである。この作品が成立する事情については、次のような興味深いエピソードがある。

徳治二年(1307)、虎関が鎌倉に下り、元の国から来朝した一山一寧(いっさん いちねい/一山国師)に師事して修業していた頃、老師から本廟の高僧の事蹟について質問されたことがあった。ところが虎関は満足に答えることができなかったという。すると老師は「あなたの博識は異国のことに及ぶときは章々として立派であるが、本邦のこととなると応答に窮する。どうしたことか(原文:公の博弁、異域のことに渉は、章々として悦ぶべきも、本邦のことに至りてはかかる酬対に苦しむ。なんぞや)。」と諭したという。その言葉に発奮した虎関師練が、その後国史や雑記を博覧して、元享二年に完成したのが本書である。

『元亨釈書』の特色の一つは、各僧侶の伝記に数多くの説話が引用されている点である。そのため、これまで名前だけが知られていた名僧や、まったく知られることのなかった高僧までもが、生き生きと登場する。

13世紀の華厳宗の僧・宗性の『日本高僧伝要文抄』が僧侶の事績を資料的に集めたものであるのに対し、『元亨釈書』は日本最初の本格的な僧伝として編まれたものであり、その意義はきわめて大きい。

本誓寺に蔵する『元亨釈書』の跋文は、永和四年(1378)、雲州安国寺の僧・通玄の書いたものであり、本書はもと、京都東福寺山内の海蔵院に蔵されていたものといわれるが、その後、散失。明治五年、松任・水島の粟津文石という老人が、金沢城内の骨童店で発見し、明治二十八年、文石老人の遺命によって本誓寺第二十六代・松本白華の手に帰したものである。実に500年間にわたり所在が不明であった本書は、こうして本誓寺に伝来するに至った。

平成5年3月30日に松任市(現白山市)指定文化財に指定された。

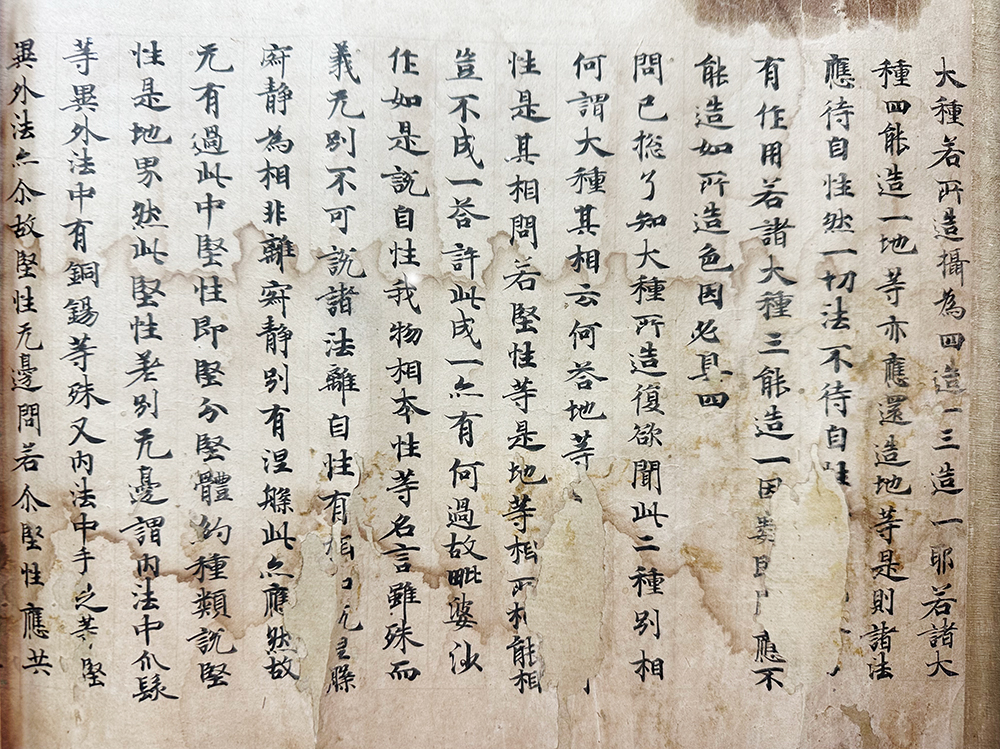

五事毘婆沙論 第一

『五事毘婆沙論』はインドの僧・法救(または法球とも伝える)の造。唐の玄共が注釈した論書である。天平十二年(740)五月一日、光明皇后が亡父・藤原不比等及び亡母・橘夫人(三千代)の追悼のために書写せしめた一切経(光明皇后御願経)の中の一巻で、通称『五月一日経』と呼ばれている。

天平十二年は皇后四十歳の時であり、母橘夫人の七回忌にあたる。跋文(奥書)には父の不比等、母橘夫人のために発願したもので、併せて聖武天皇の福寿を祈願され、また光明皇后自らは衆生の沈愉を救いて法燈を無窮に伝えようと、その信仰の篤さを述べている。

その体裁および書体は、正倉院聖語蔵に七百三十五巻、その他諸家に一巻または断簡となって数多く伝存しているものと同じである。すなわち、いわゆる『光明皇后御願経(五月一日経)』と同一のものであり、筆跡は当代を代表する書のひとつと見られるほど傑出しており、書風には唐代と隋代の要素が混合されており、本文の書き手と願文(跋文)の筆者は同一人物と考えられる。

現在、京都国立博物館をはじめとする各地の博物館・寺院に蔵される『光明皇后御願経(五月一日経)』の多くは重要文化財または重要美術品に指定されている。

本誓寺に蔵されている『五事毘婆沙論 第一』は第二十六代・松本白華が、明治二十九年五月、在京中に喜多院において懇請して入手されたもので、『五事毘婆沙論』二巻のうち現存一巻であり、前半部(約37%)を欠くものの、天平十二年五月一日付けの著名な跋文に至るまで、ほぼ完全な形を保っている。いわゆる『光明皇后御願経(五月一日経)』として極めて貴重な典籍である。

平成7年1月13日に松任市(現白山市)指定文化財に指定された。

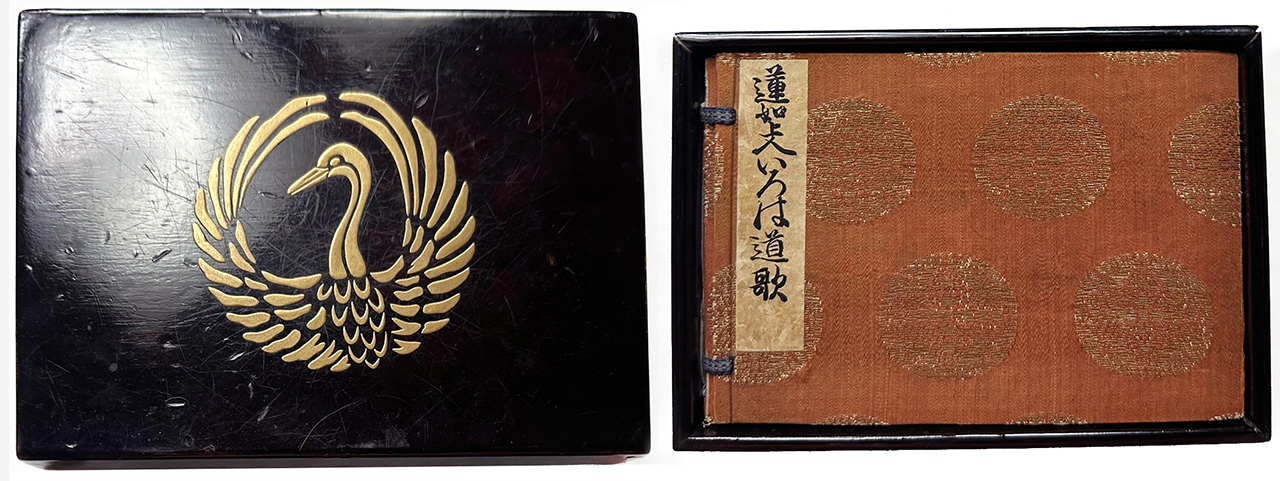

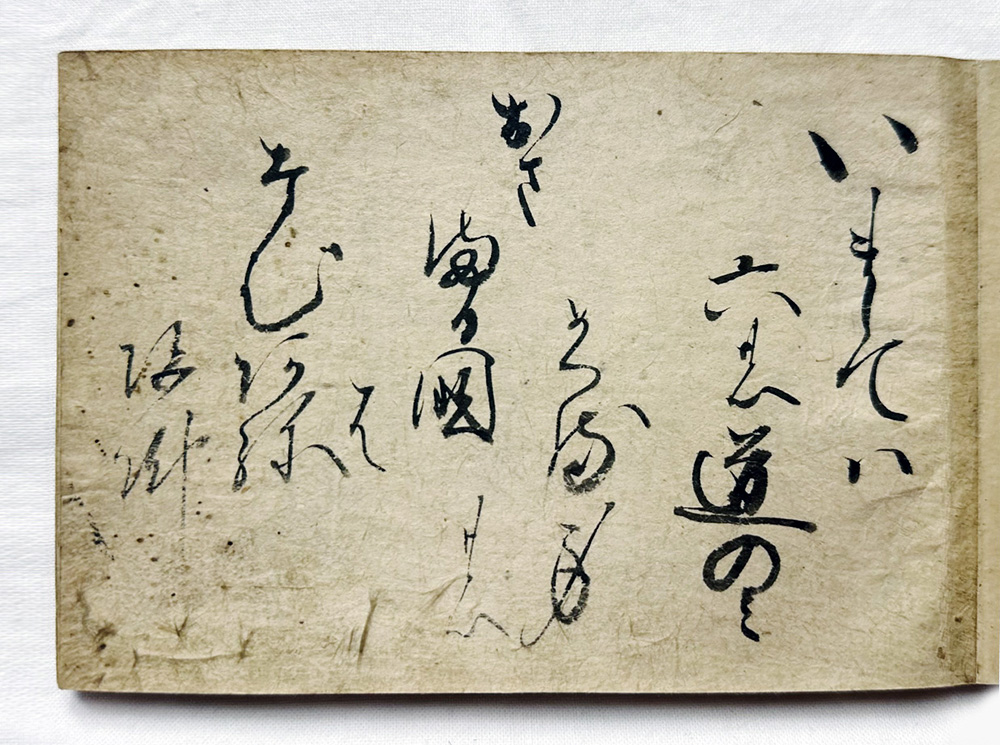

蓮如上人 四十八首御詠歌(いろは道歌)

『蓮如上人 四十八首御詠歌(いろは道歌)』は、「いままでは 六の道のみ めぐる身の おさまる国は なむ阿弥陀佛」に始まり、「京ゐ中 南無阿弥陀佛を となふれば このくにはなを にぎわひにけり」に終わる四十八首の歌を収めたものです。

これまで長らくオリジナルと考えられてきましたが、安政五年(1858)の火災によって原本が失われ、第二十六代・松本白華(釋厳護)が十九歳以前に忠実に写本し、奉納した書籍であることが今回の調査で判明しました。 したがって物質的には江戸末期以降の写本ですが、内容としては蓮如上人の布教実態を示す極めて重要な資料であり、いろは歌形式による教化の存在を裏付ける稀有な史料といえます。

御詠歌を通じて、蓮如上人が門徒に伝えようとした信心のこころが、当時の生きた言葉として今に伝わってきます。

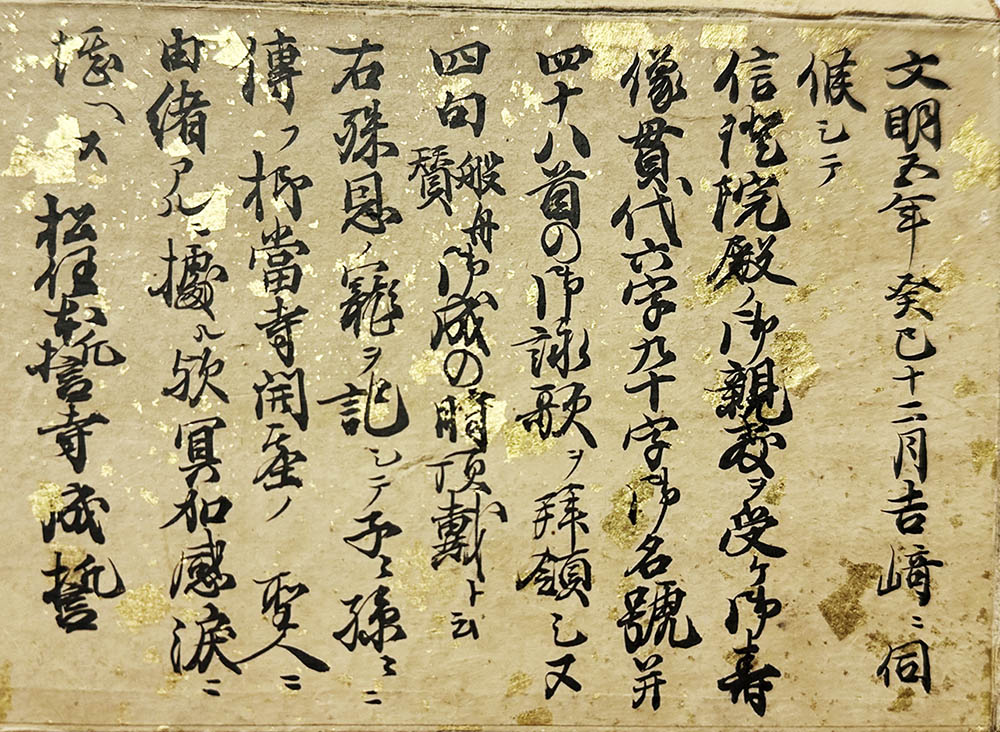

・奥付 文明五年版 現代語訳(大意)

文明五年(1473)十二月吉日。

吉崎において、信法院殿(蓮如上人)が、親鸞聖人よりの正統を継ぐ御弟子であられることを示され、信賢が代わって筆を執り、名号および四十八首の御詠歌を拝領した。また富寺開基の周年にあたり、その殊遇のご恩を後世に伝え、子孫に相伝して決して失うことのないように記した。歌を和し感涙を揮うばかりである。ここに、當寺開基の年の由緒を撰び、詠歌を顕彰し、寺塔成就の証とする。

松任 本誓寺 憲誓

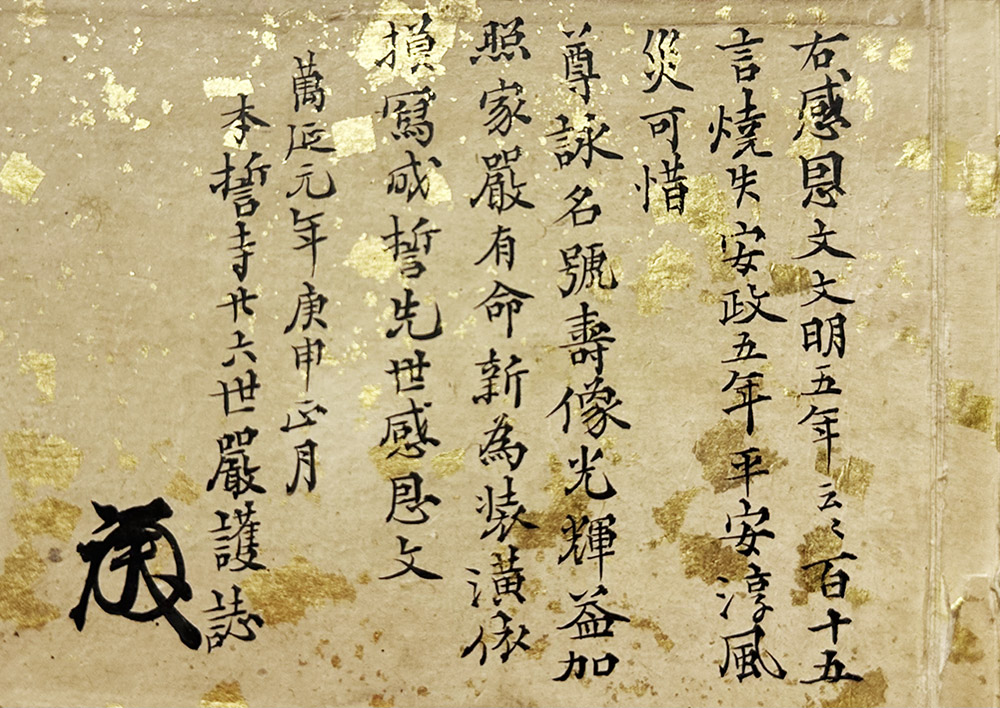

・奥付 万延元年版 現代語訳(大意)

右は文明五年(1473)の由緒を感謝するもの。安政五年(1858)の火災で失われたことは誠に惜しい。そこで、尊い御名号や寿像の光輝はますます加わり、家門を照らすものとして、あらためて恭しくこれを写し、新たに謹んで奉納した。

万延元年(1860)庚申六月 本誓寺 第二十六世 釋厳護